6月2日,德国一家生物公司以780亿元的高价,将抗肿瘤药物BNT327开发和商业权卖给了美国跨国药企。

这笔高额交易看似与我们毫不相关,但谁都不会想到,这款药品其实是国内一家生物药企的创新成果,当时以10亿美元价格出售给德国生物公司。

这可是中国人自己辛苦研发的药,最后非但没有盈利,转卖价还和当初相差了几十倍。网友对此纷纷直呼“亏大了”!

那么,中国辛辛苦苦研发的药,为何卖给外资?

中国抗癌新星

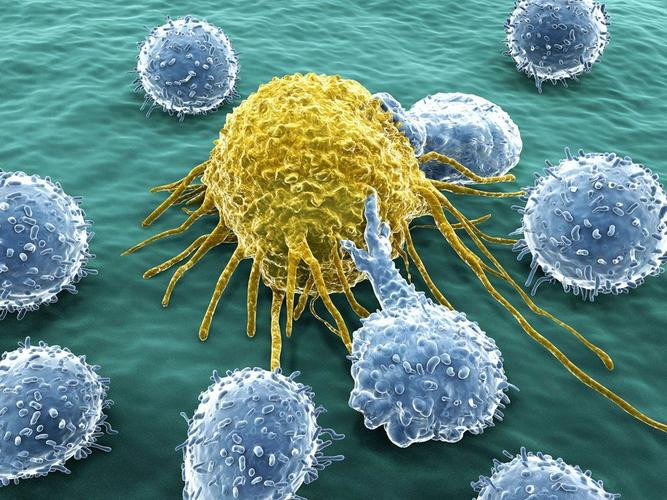

在医学界,BNT327,这串代码的背后,是一个让人拍案叫绝的分子设计。它不走寻常路,像一把能开两把锁的钥匙:一面唤醒人体自身的免疫卫士,精准捕杀癌细胞。

另一面则化身“拆迁队”,直接釜底抽薪,切断肿瘤赖以生存的营养供给。这种双管齐下的策略,旨在告别传统化疗“敌我皆伤”的困境,为无数与癌症搏斗的生命,描绘出一条既高效又能兼顾生活质量的希望之路。

这不只是实验室里勾勒的美好蓝图,在全球生物科技的激烈赛道上,BNT327凭借其早期的临床数据,迅速冲到了第一梯队。

甚至,当国际制药巨头默克和葛兰素史克(GSK)的同类项目纷纷遭遇滑铁卢时,BNT327的领先地位反而更加稳固,一度跻身全球前三。它,无疑是中国本土创新药中一颗最耀眼的新星。

然而,实验室里的辉煌,却无法点亮其创造者普米斯生物科技公司所面临的现实窘境。

新药研发,本就是一场烧钱的马拉松,动辄耗时十年,资金需求上亿美金。普米斯在完成早期四轮、总计超过两亿四千万美元的融资后,却在2021至2023年间,意外地陷入了漫长的融资静默期。

那份巨大的科学价值,就这样被一条岌岌可危的资金链紧紧扼住,在万众瞩目中发出一声孤独的回响。

资本巨头的焦虑

商业世界的逻辑向来冷酷无情。当普米斯在国内感受融资寒冬的凛冽时,大洋彼岸的跨国药企(MNCs)却在为另一重焦虑而寝食难安。

像诺和诺德的“减肥神药”司美格鲁肽这样的重磅炸弹,专利悬崖日益逼近。一旦专利保护期结束,蜂拥而至的仿制药将如同潮水般,瞬间冲垮其营收大堤。为了在未来产品管线中填补空缺,风险相对更低的外部并购,成了这些巨头心照不宣的首选战略。

一边是为资金链紧绷、急于“卖血求生”的创新企业,另一边是为未来营收、急于“输血续命”的跨国巨头。

一场关于价值的交易大戏,就此悄然拉开帷幕。德国生物科技公司BioNTech率先登场,它最初的出价极为谨慎:仅仅五千五百万美元的首付款,就锁定了BNT327在中国以外的所有权益,并将后续大部分款项与药物未来的临床表现,牢牢绑定。

这步棋,无疑暴露了买方的精明和卖方内心的无奈。一个资产的最终价值,很多时候,取决于它最终落入谁的手里。

巨额价值的瞬间释放

僵局没有持续太久,2024年,普米斯最终选择了整体出售,以大约十亿美元的价格,将公司连同这枚抗癌新星,和盘托出。

对于彼时普米斯的股东而言,这无疑是寒冬中可以握在手中的确定性。它成功规避了未来巨大的研发风险,也让此前所有的投入有了明确的回报。在这一刻,这枚潜力无限的抗癌新药,其资本价值,似乎被市场清晰地标定为了十亿美元。

然而,戏剧性的一幕却在短短几个月后上演。BioNTech毫不迟疑地转身,与美国百时美施贵宝(BMS)达成了一项合作协议,总价值高达一百一十一亿美元,共同开发并商业化BNT327。

从最初仅用五千五百万美元锁定部分权益,到转手撬动一百一十一亿美元的合作,这已经不是简单的转手套利,而是一次彻底的价值重塑。

BioNTech凭借其全球平台、雄厚资本和商业信誉,将同一份资产的潜力彻底释放,向世界展示了资本运作的魔力。这枚“神药”在他们手中,仿佛瞬间被施了点石成金的魔法。

当那些令人眩晕的数字逐渐散去,人们才得以看清,这场交易背后,真正失落的究竟是什么。这笔看似双赢的交易,其代价远超金钱。

普米斯被收购后,其原本作为创新主导者的核心团队,角色悄然转变,从决策者沦为了新东家研发计划的“执行者”。更令人忧虑的是,中国彻底失去了对这款顶尖抗癌武器的控制权,包括它未来的定价权、供应链的优先权,乃至后续的迭代和改进方向。

这不禁让人们联想到电影《我不是药神》中,那些令人窒息的场景。当能够救命的药物被少数人掌控,价格便可能成为一道普通患者无法逾越的高墙。

这已经不再是单纯的商业得失,而是一个关乎国民健康的重大公共卫生隐患。普米斯的“出海求生”,以这样一种形式结束,很难不让人感到心痛——因为这似乎意味着,它不得不交出了自己的灵魂。

普米斯的结局,并非中国创新药企走向全球的唯一路径。在国内,早有更具智慧的合作范例。传奇生物在与美国强生合作开发其CAR-T疗法时,就展现了高超的谈判技巧:海外市场收益五五分成,真正实现平起平坐。

而关键的中国市场,则牢牢守住七三开的主导权,确保本土患者能用得上、用得起。同样,三生制药也通过优势互补的模式,与辉瑞等巨头实现共赢,市值稳步增长。这些案例清晰地表明,与巨人共舞,可以不被踩在脚下,也能避免被彻底吞噬。

结语

反观普米斯的结局,即便有资本寒冬下的情非得已,却也留下了深刻的警示。它像一面镜子,照出了中国创新药产业在特定阶段的脆弱与挣扎。

这枚“抗癌神药”的跨海之旅,尚未抵达终点,它的故事也并非一个句号,而是一个沉重的问号,悬在所有中国创新者的头顶:在这场奔向全球舞台的激烈竞赛中,胜利的代价究竟是什么?这道问号,也许将伴随我们很久。

信息源:

搜狐网 《2025年中国创新药企:迈向全球市场的出海之王报告》。

投资界 《创新药出海启示录》。

配资可靠炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。